お葬式のマナー

お葬式のマナー

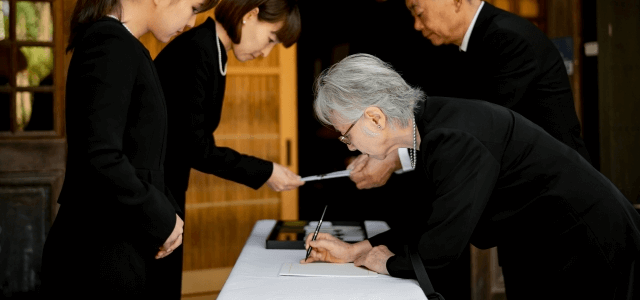

お葬式での芳名帳の書き方のマナー

お葬式に参列する際、芳名帳への記入は重要なマナーの一部です。この帳簿には参列者の名前や住所が記録され、香典返しやお礼状を送るために活用されます。芳名帳の書き方には個人、夫婦、会社など、それぞれの立場に応じたマナーがあります。本ここでは、芳名帳の基本的な役割から、記入方法や注意すべきポイント、さらにその処分方法まで詳しくご紹介します。

芳名帳とは?

お葬式の際に「芳名帳(ほうめいちょう)」という言葉を耳にしますが、これは参列者が自分の名前や住所を記入するための帳面を指します。正式には「芳名録(ほうめいろく)」とも呼ばれますが、お葬式や法要の際、参列者の名簿としての役割を果たします。

この帳簿は、お葬式を主催した遺族が香典返しや後日のお礼状を送るための情報源となる重要なものです。また、参列者がどのような立場で参列したのかを確認する手がかりにもなります。たとえば個人として参列した場合と、夫婦や会社の代表者として参列した場合では記入方法が異なることもあります。芳名帳は、単に名前を書くためのものでなく、お葬式の情報を示す重要なアイテムの一つです。

芳名帳の役割

芳名帳の主な役割の一つは、お葬式に参列した人々の名前や住所を記録することです。これにより、遺族は参列者のリストを把握し、後日香典返しを行う際に使用します。また、芳名帳は香典を受け取った人数を管理するための情報としても活用されます。参列者が多くなると、すべての香典を手作業で確認することが困難になるため、芳名帳によって効率的に整理します。さらに、芳名帳には参列者が個人として出席したのか、夫婦や家族として出席したのか、あるいは会社名義で参列したのかが記録されるため、お葬式の後、誰がどのように参列したかを確認する手段として重要です。これは、香典の返礼を行う際に参列者との関係を踏まえた対応をするために役立ちます。

芳名帳に記入する時のマナー

芳名帳に記入する際は、いくつかのマナーやルールがあります。まず、芳名帳は一般的に縦書きの形式で、記入する際も右から左へ書きます。住所と名前を記入するのが基本で、住所は漢字を使用して書くのが一般的です。また、住所に記載する番地は、漢数字で書くことが求められます(例:「三丁目」や「一番地」など)。記入順序は、通常、住所を先に書き、その後に名前を記入します。名

前は、できるだけ読みやすい文字で、楷書体書くようにしましょう。特に、後で事務的に確認する際に、読みやすい文字で書かれていると処理がスムーズになります。

さらに、芳名帳に記入する際の大切なマナーとして、お悔やみの言葉を述べることがあります。受付で芳名帳に記入する前には、遺族に対して「お悔やみ申し上げます」と一言伝えることが一般的です。この挨拶をすることで、お葬式に参列しているという敬意を示すことができます。

1. 個人の場合

個人でお葬式に参列する場合、芳名帳には次のように記入します。

• 住所: 最初に自分の住所を記入します。住所は漢字で正確に書き、番地まで書きます。もし番地が長い場合でも省略せずに記入します。住所は一般的に右から左の縦書きで記入します。

• 名前: 名前は、フルネームで楷書体を使用して記入します。姓と名の間には一文字分のスペースを空けずに書き、読みやすいように丁寧に記入します。姓だけでなく、名も含めてきちんと書くきましょう。

2. 夫婦の場合

夫婦でお葬式に参列する場合、芳名帳には夫婦の名前を連名で記入します。芳名帳の記入欄には、まず自分の住所を記入し、その後、夫婦両方の名前を記入します。

• 住所: 住所は一度だけ記入します。

• 名前: 夫婦それぞれの名前を、同じ行に並べて記入します。通常、夫の名前を先に書き、その後に妻の名前を記入します。夫婦の場合、「田中 一郎・花子」のように名前の間に「・」を使うことが多いですが、使用しない場合もあります。書き方には地域や慣習の違いもあるため、注意が必要です。

3. 会社の場合

会社名でお葬式に参列する場合、芳名帳には会社名と参列者の名前を記入します。会社名での参列は、取引先や職場の同僚、または部下など、会社単位で参列する場合に該当します。

• 住所: 住所を記入する必要はありませんが、会社の所在地が芳名帳に記載されることがあります。

• 会社名: 会社名は、正式な名称で記入します。会社名の後に「代表取締役」「部長」「課長」などの役職がある場合は、役職も記入します。

• 名前: 会社から参列した人物の名前は、会社名の後に個人の名前を記入します。会社の代表者であれば役職名を記載し、部下や同僚であればその人の名前とともに役職名を記入します。

また社員数が多い会社の場合、芳名帳に全員分の名前を書くのが難しい場合もあります。その場合、会社名だけ記載して役職や代表者の名前を記入することも一般的です。場合によっては、会社の代表者や上司が代表して名前を記入し、その下に他の社員が参列した場合は一括して記載することもあります。

芳名帳の処分方法

お葬式後、芳名帳には参列者の名前や住所などの個人情報が記録されているため、その処分には慎重に行う必要があります。芳名帳をそのままゴミとして捨ててしまうのは、個人情報の流出リスクがあるため、避けるべきです。処分する際には、シュレッダーを使って情報が漏れないように細かく切り刻むと良いでしょう。シュレッダーがない場合は、ハサミを使って細かく切ることで、情報が読み取れないように処理できます。

但し多くの人々は、芳名帳を10年程度保管することを推奨しています。この期間中に香典返しやお礼状を送る場合に、再度参照することができるためです。もし処分を決めた場合でも、記録をデジタル化して保存する方法もあります。写真を撮ったり、エクセルシートに入力したりして保管することで、紙媒体を保管しなくても情報を管理することができます。

お葬式で使用される芳名帳は、参列者の名前や住所を記録する重要な帳簿です。その役割は、香典返しや後日のお礼状を送るための基本となり、また、参列者の情報を整理するためにも役立ちます。芳名帳に記入する際には、正しい書き方やマナーを守り、個人情報を適切に扱うことが求められます。芳名帳は単なる記録のためのアイテムではなく、お葬式の礼儀を示す大切な一部であり、その取り扱いには十分な注意が必要です。