お葬式のマナー

お葬式のマナー

お葬式で「ありがとう」と言ってはいけない? シーン別の使い方とは

お葬式参列にあたり、言葉遣いはとても重要です。「ありがとう」という言葉は感謝を伝える大切なフレーズですが、弔事の場面ではその使い方に注意が必要です。「悲しみを前にして、ありがとうはふさわしくないのでは?」という疑問も聞かれます。ここでは、お葬式において「ありがとう」が使えるケースとそうでないケースを具体的に紹介します。

お葬式で「ありがとう」と言ってはいけないのか?

まず、「お葬式で『ありがとう』を言ってはいけない」という考え方が、一部で伝わっている理由を紹介します。その背景には、弔事の場にふさわしい言葉遣いや忌み言葉の考え方などが関係しています。

弔事の場では、不幸が重なることを連想させる言葉(「重ね重ね」「たびたび」「再び」など)や、生死を直接示す言葉(「死ぬ」「消える」など)は、「忌み言葉」として避けられてきた習慣があります。その風潮の延長で、「ありがとう」には“めでたい”“ありがたいこと”という語感があり、弔意の場面にはそぐわないのではないか、という捉え方が生じることがあります。

また、香典や返礼品を受け取る際に「ありがとう」と言うのは、金品の授受に対して感謝を述べることになるため、不謹慎と見なす意見もあります。このような見方が広まることで、「葬式では『ありがとう』を言ってはいけない」という誤解が生じているようです。

しかし実際には、葬儀の受付挨拶や喪主のあいさつなどで「ありがとうございます」「本日はご参列ありがとうございます」といった言葉が通例として使われており、常識的には問題ないとされています。つまり「絶対に言ってはいけない」というよりも、TPOをわきまえて使い方を注意したほうがよい、というのが現実的な見方といえそうです。

「ありがとう」を使っても問題ないシーン

まずは、葬儀の場面の中でも「ありがとう」を使っても問題ない、むしろ適切とされるケースを紹介します。

●参列者への感謝を述べるとき

受付係や喪主が、「お忙しい中ご会葬いただきありがとうございます」と述べるのはよく聞かれる表現です。これは、参列していただいたこと自体への礼を示す意味合いで、弔意にそぐわないわけではなく、むしろ礼儀として受け入れられています。

●お悔やみや気遣いを受けたとき

周囲から「ご愁傷様です」「お気をつけてお帰りください」など温かい言葉をかけられた際に、「ご丁寧に、ありがとうございます」「お気遣いいただきありがとうございます」と応じる表現があります。このような使い方は、感謝の気持ちを柔らかに伝える形として問題がないとされています。

●お香典や供物のお心遣いを受けた際の「ありがとうございます」

香典そのものではなく、「ご厚意/お心遣い」という言葉を伴って使うことで、金品に対する感謝に転じる印象を和らげ、場にそぐう言い方として用いられています。こうした表現は問題ないとされています。

このように、「ありがとう」を使っても問題ない場面は存在し、むしろ自然なやりとりの中で使われていることも多いのです。ただし、その言葉の前後や状況、語感に配慮することがポイントになります。

「ありがとう」が相応しくないシーン

一方で、「ありがとう」を避けた方がよい、あるいは別の表現を用いたほうが無難な場面もあります。以下のようなケースです。

●香典そのものを受け取るとき

香典を直接受け取る場面で「ありがとうございます」と述べるのは、金品を受け取ったことを感謝するように感じられ、不適切とされる意見があります。このような場面では、「お預かりいたします」「恐れ入ります」といった表現が伝統的に推奨されます。

●返礼品を渡されたとき

返礼品を受け取る際にも「ありがとうございます」は、直接的な感謝表現と見なされがちで、控えたほうがよいとされる考え方があります。この場合、「恐縮です」「恐れ入ります」などを使うほうが自然でしょう。

●故人本人や死そのものに対して「ありがとう」を直接向ける表現

たとえば「○○さん、ありがとう」など、故人そのものや「死」に対して感謝を直接述べる表現は、場面によっては不適切とされることがあります。特に宗教上、死後の世界や成仏・冥福といった表現に慎重さが求められるため、故人へ向けての「ありがとう」は控えたほうが無難でしょう。

心のこもった言葉で気持ちを伝える

実際に葬儀の場では、ただ形式的に言葉を使うよりも、相手・遺族の心情に寄り添う言葉を選ぶことが大切になります。「ありがとう」に代わる、あるいは組み合わせて使える表現をいくつか紹介します。

●「恐れ入ります」「恐縮です」

金品を受け取る際や返礼品を受け取る際の表現として、「恐れ入ります」「恐縮です」は定番的な表現になります。これらは感謝の意を含みつつ、直接的な「ありがとう」を避ける言い回しとして使われます。

●「お預かりいたします」

香典を受け取るときの応答として丁寧な表現の一つです。金品そのものではなくその重みを受け止める意味合いが込められています。

●「ご厚意に感謝いたします」「お気遣いにお礼申し上げます」

金品や供物そのものよりも、あくまで気持ち・思い遣りに寄り添う表現として使われることがあります。「ご厚意に深く感謝いたします」「お気遣いにお礼申し上げます」などの表現は、相手の意図を尊重しつつ感謝を伝える言い方です。

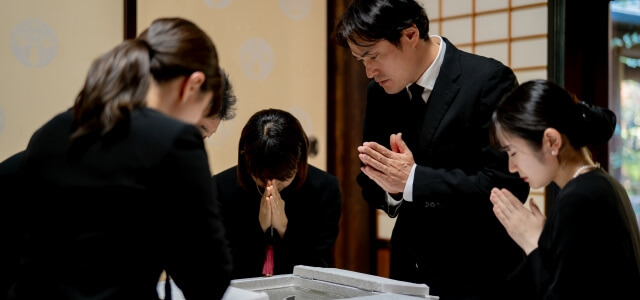

また、言葉だけでなく、黙礼や深く頭を下げるというしぐさによっても、感謝や弔意は伝わります。言葉が出にくいときや、間を取る時には礼を尽くす姿勢を見せることも、有効な方法です。場の雰囲気や相手の感情を感じ取りながら、「ありがとう」の代替表現を使い分けることで、言葉以上の思いを伝えることが可能になります。

このように、お葬式の場面で「ありがとう」という言葉が必ずしも禁止されているわけではありません。ただし、香典を受け取る場や返礼品を扱う場面など、金品そのものに対して直接感謝を述べるように聞こえる場合には、控えめな言い回しを選ぶのが望ましいとされます。反対に、参列者への礼や気遣いに対する返答なら、「ありがとうございます」も一般的に受け入れられています。最も大切なのは、相手の立場や心情を察しつつ、誠意を込めて言葉を選ぶことです。