お葬式のマナー

お葬式のマナー

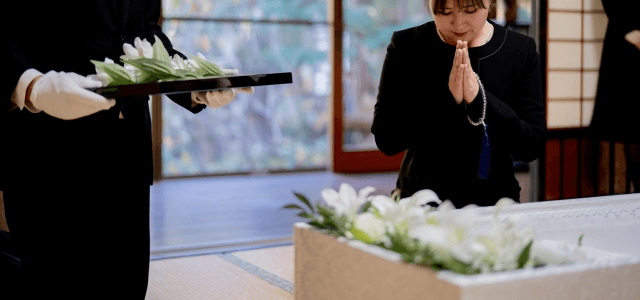

納棺に立ち合う時のマナー

納棺は、故人の旅立ちに向けた大切な身支度の儀式です。親族や近しい人だけが立ち会う場であり、マナーや服装についての理解が求められます。この記事では、納棺の意味や行われる場所、立ち会う人の範囲、当日のマナーや服装について紹介します。

納棺とは

納棺とは、故人の体を整え清めた上で棺に納める葬送の儀式を指します。読み方は「のうかん」といい、「入棺」と呼ばれる場合もあります。日本の葬儀においては通夜の前に行われることが一般的で、仏教に限らずさまざまな宗教・宗派で行われています。納棺ではまず「末期の水」と呼ばれる水を口に含ませる作法や、湯灌(ゆかん)といって温水で体を洗い清める工程を経て、故人に化粧や髭剃りを施し、旅立ちにふさわしい装いを整えます。これには故人の穢れを落とし、あの世での新たな旅立ちを見守る意味が込められています。最後には棺に納め、副葬品を添えるなどして故人との別れの儀式を行います。納棺は遺族や親族にとって、故人と触れ合える最後の大切な時間となることから、多くの人が慎重に準備し臨む儀式です。悲しみの中でも、心静かに故人を送り出すための節目として受け継がれてきました。

納棺を行う場所

納棺は自宅や斎場など、さまざまな場所で執り行われます。かつては自宅で行うことが多く、家族や親族が集まって最後の身支度を整えるのが一般的でした。しかし近年は葬儀会館や斎場での納棺が増えており、専門のスタッフが納棺師として支援してくれるケースがほとんどです。特に斎場で納棺する場合は、その後すぐに通夜へと移行できる利便性もあり、多くの遺族に選ばれています。一方で、昔ながらの習わしを重視して自宅でゆっくりと納棺の儀を進める家庭もあります。場所によって服装やマナーに違いが出る場合があるため、事前に確認しておくと安心です。斎場であれば喪服が求められることが多く、自宅であれば略礼装(平服)でも問題ない場合もあります。納棺の場は限られた人だけが集う神聖な空間であり、故人に寄り添う気持ちを大切にして臨むことが重視されています。

納棺に立ち会う人はどこまで?

納棺に立ち会う人は、基本的に故人の配偶者や子供、孫など近親者に限られる場合が多いです。これは納棺の過程で故人の肌を清めたり衣服を整えたりする際に、肌の露出を伴う場面があるため、親族以外の立ち入りは控えられる傾向にあります。ただし遺族が認めれば、特別に親しい友人が立ち会うこともないわけではありません。立ち会いを希望する場合は、あらかじめ喪主や遺族に相談して了承を得るのが望ましいでしょう。なお、親族であっても必ず立ち会わなければならない決まりはなく、悲しみの大きさや体調面などから参加を控える方もいます。気持ちの整理がつかない場合は遠慮なく申し出ても問題ありません。納棺は最後の別れの儀式でもあり、無理に参加して心身の負担になるより、気持ちに寄り添った対応を選ぶ人も多くいます。立ち会いの可否や範囲については柔軟に判断することが紹介されています。

納棺に立ち会う際のマナーと服装

納棺に立ち会うとき、斎場で納棺を行う場合は喪服を着用するのが基本です。男性であれば黒のスーツに黒のネクタイ、女性は黒のワンピースかスーツが一般的で、光沢のない素材を選ぶとよいでしょう。自宅で行う納棺であれば平服(略礼装)でも構いませんが、派手な柄や明るい色は避け、地味で落ち着いた服装が適切といえます。アクセサリーは控えめにし、派手な装飾は身につけないようにしましょう。特に革製品やアニマル柄などは殺生を連想させるため不適切とされています。また、納棺中は大きな声で話すことや必要以上の私語は慎むのが望ましく、故人への感謝や祈りを静かに伝える態度が求められます。納棺の儀式では副葬品を入れる場面もありますが、火葬に支障のある金属やガラス製品などは避けるなどの配慮も必要です。最後の別れの時だからこそ、心を込めた服装と振る舞いで故人を偲ぶ気持ちを大切にしてみてください。

納棺は故人の旅立ちに向けた大切な支度の儀式であり、その最後の姿を整え、家族や親族が心を込めて送り出す場として古くから受け継がれています。あわただしい葬儀の中でも、納棺の時間は静かに故人を偲び感謝を伝えられる貴重なひとときです。決して堅苦しいものとして構える必要はなく、自分にできる形で心を寄せることが大切といえます。納棺のマナーや流れを知ることで、不安を減らし落ち着いて立ち会えるように備えてみてはいかがでしょうか。