お葬式のマナー

お葬式のマナー

神式の通夜祭、遷霊祭のマナー

神式で行われるお通夜の意味や由来、流れについては「神式の通夜祭、遷霊祭の流れ」でご紹介しました。ここでは神式のお通夜である「通夜祭」「遷霊祭」にあたって、気をつけるべきマナーについてご紹介します。

神式のお通夜とは

神式では、「通夜祭」「遷霊祭」が仏式のお通夜にあたります。神道の信仰においては、死後も霊が存在し、祖霊(それい)として永遠に生き続けるとされています。祖霊は、家族や子孫たちとの繋がりを持ち、家や地域の守護者として尊重されます。

そのため死者の霊を大切にし、改めて祖霊として迎え入れるために丁重に扱うことが重要視されており、通夜祭はその一環として行われます。

仏式と違い、神道では神社で死者を弔うことはしません。これには神道の死生観が関係しています。神道では死は穢れ(けがれ)※とされており、神聖な場所である神社に穢れ持ち込まないようにするために、お葬式は故人の安置場所、または別に会場を借りて行われるのが通例です。

※気が枯れている状態のこと

神式の通夜祭の服装

神式のお通夜に参列する場合の服装については、基本的には仏式と大きな違いはありません。一般的に、次のような点に注意することが望ましいです。

服装

●男女ともに黒の喪服が基本です。

●男性は黒のスーツに白いシャツ、黒いネクタイ、黒い靴を着用します。

●女性は黒のワンピースやスーツ、または着物(黒喪服)を着用します。肌を露出しないようにし、黒いストッキングと黒い靴を履きます。

アクセサリー

●シンプルで控えめなものを選びます。女性の場合、真珠のネックレスやイヤリングが一般的です。派手なアクセサリーや光るものは避けます。

バッグ

●黒のシンプルなバッグを持参します。光沢のある素材や装飾が多いものは避けます。

数珠

●仏式では数珠が必要ですが、神式では必要ありません。

神式のお香典

神式ではお香(こう)を使用しませんので、お香典とは呼びません。正式には玉串料(たまぐしりょう)といいます。表書きは「御玉串(料)」「御榊料」あるいは仏式同様の「御霊前」となります。水引は、黒白あるいは双銀のものを選びます。会葬者の名前は仏式同様に、不祝儀袋の水引の下中央に、薄墨で会葬者の名前をフルネームで書きます。夫婦や連名、組織、部署、グループなどの場合も仏式同様です。

金額の相場は仏式と同様で、5,000円、10,000円などの切りのいい金額を包むのが一般的ですが、そうでなければならないという決まりはありません。ただ、苦労を想起させる(九)、死を想起させる(四)の数字は避けるのが慣習です。

詳しくは「お香典の相場とマナー」を参考にしてください。

神式の儀式のマナー

●手水の儀(ちょうずのぎ)

神式の儀式で行う「手水の儀(ちょうずのぎ)」とは、参拝者が神社に入る前に心身を清めるための儀式です。これは神聖な場所に入る前に、自分を清浄にするための重要な行いとされています。以下に、手水の儀の具体的な手順を説明します。

1.手水舎(ちょうずや)に行く

神社の入口近くにある手水舎という場所に行きます。ここには水が流れている鉢や水槽があります。

2.柄杓(ひしゃく)を右手で持つ

手水舎には柄杓が置いてあります。まず、右手で柄杓を持ちます。

3.左手を清める

柄杓で水をすくい、その水を左手にかけて清めます。

4.右手を清める

次に柄杓を左手に持ち替え、同じように右手を清めます。

5.口をすすぐ

再び柄杓を右手に持ち替え、左手で水を受けて口をすすぎます。この時、直接柄杓に口をつけないように注意します。左手に少量の水を受け、その水で口をすすぎます。

6.左手を再度清める

口をすすいだ後、もう一度左手を清めます。

7.柄杓を清める

最後に、柄杓を立てて残りの水を流し、柄杓の持ち手部分を洗い清めます。その後、柄杓を元の場所に戻します。

●玉串奉奠(たまぐしほうてん)

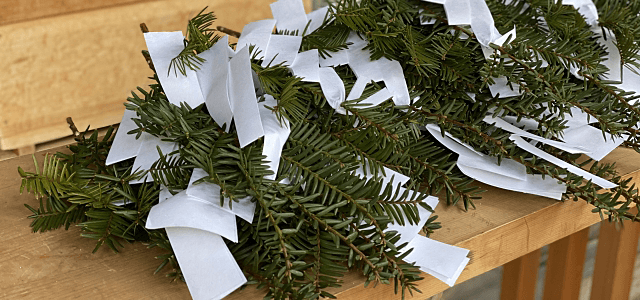

神式のお葬式で行う「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」は、参列者が神前に玉串(榊の枝に紙垂をつけたもの)を捧げる儀式です。この儀式を通じて、故人の霊を慰めるとともに、神様への敬意を表します。以下に、玉串奉奠の具体的な手順とマナーを説明します。

玉串奉奠の手順

1.玉串を受け取る

神職(神主)から玉串を受け取ります。右手で根元を、左手で枝先を持ちます。

2.神前に進む

玉串を受け取ったら、神前に進みます。

3.玉串を捧げる準備

神前に進んだら、一礼をします。

玉串を右手で根元を、左手で枝先を持ち、玉串を回します。具体的には、右手を下、左手を上にして時計回りに90度回転させ、玉串の根元が神前に向くようにします。

4.玉串を捧げる

玉串を捧げる台にそっと置きます。

5.二礼二拍手一礼

玉串を捧げた後、二礼二拍手一礼を行います。深く二回お辞儀(礼)をします。手を肩幅ほどに広げて二回拍手をします。神式のお葬式の場合は、音を立てない「しのび手(忍び手)」という形で拍手をすることが一般的です。手のひらをずらして静かに拍手をします。最後にもう一度深くお辞儀(礼)をします。

6.一礼して席に戻る

玉串奉奠を終えたら、もう一度神前に向かって一礼し、席に戻ります。